什么是非典型增生?

「乳腺非典型增生」又叫不典型增生或异型增生,顾名思义,就是“不正常的增生”。

非典型增生是一个专业的病理学诊断名称。是由病理医生在显微镜下观察送检的乳腺组织上皮细胞增生情况后给出病变组织的一个病理诊断内容。

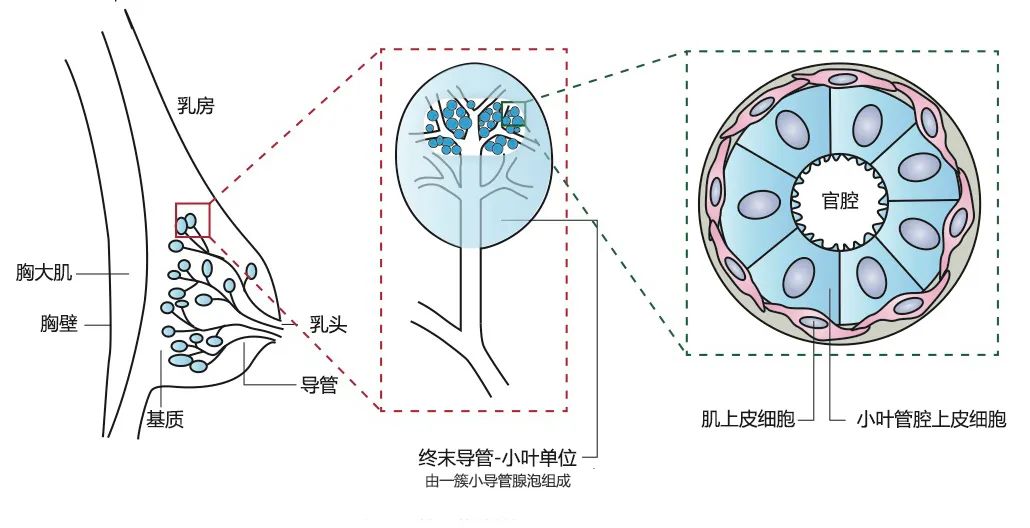

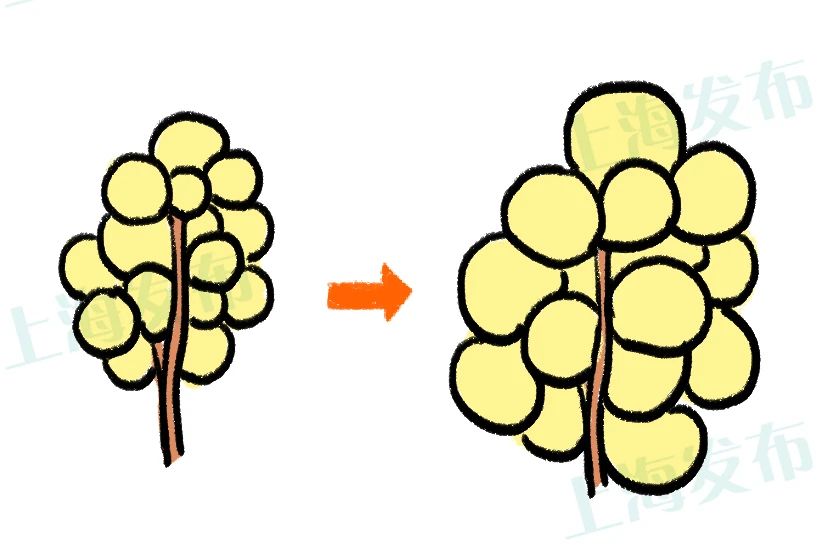

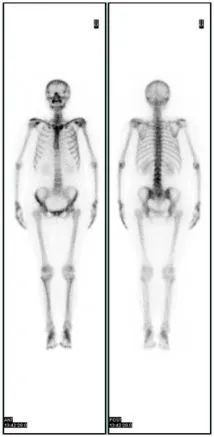

非典型增生通常发生在乳腺的终末导管-小叶单位(如图1),与乳腺癌常发生的部位相同,但因为它的病变范围小(病变最大径<2mm)和细胞异型性低,不足以诊断为级别最低的乳腺癌。文献报道乳腺非典型增生的出现伴随着乳腺癌发生的风险升高,它属于癌前病变。

▲ 图1:McMaster Pathophysiology Review

▲ 图1:McMaster Pathophysiology Review

简单来说就是

乳腺非典型增生不是“癌”,但属于乳腺癌的“癌前病变”。

非典型增生的分类

非典型导管增生

(Atypical Ductal Hyperplasia, ADH)

非典型小叶增生

(Atypical lobular hyperplasia,ALH)

非典型增生会发展为癌症吗

注:以上演变阶段名称均在细胞层面讨论,即组织病理检查方可明确,影像学检查不能给予提示。

目前的研究显示:

非典型导管增生(ADH)

ADH的患者发生乳腺癌的风险是普通人群的 3 ~ 5 倍,诊断为非典型导管增生后,乳腺癌的绝对风险大约是每年 1 %,至少持续 25 年,癌症发展前的平均潜伏期为诊断后 8 ~ 12 年。

非典型小叶增生(ALH)

ALH的患者发生乳腺癌的风险是普通人群的 4 ~ 5 倍,诊断为非典型小叶增生后,乳腺癌的绝对风险大约是每年 1 %,25 年的累积发病率为 30 %。

由此可见,乳腺非典型增生与乳腺癌的发生密切相关,是明确的癌前病变如果您的病理报告提示「非典型增生」,应予充分重视

发现非典型增生怎么办?

手术治疗

对于大多数非典型增生病变建议手术切除,通常不需乳房切除,具体手术方式需要专科医生制定。

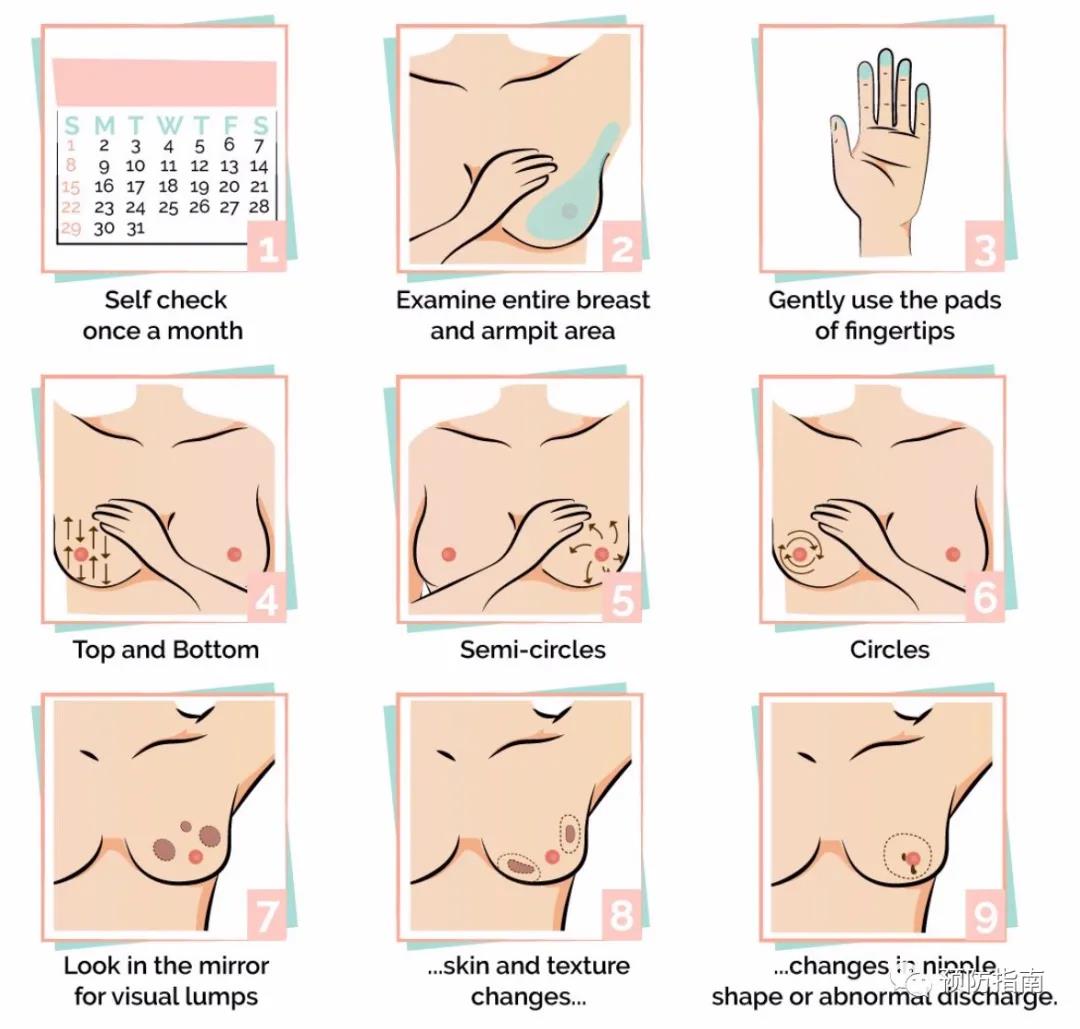

定期随访

与普通女性相比,乳腺非典型增生人群应缩短筛查间期,推荐每 6 ~ 12 个月行 1 次乳腺超声检查+乳腺体检,每年 1 次乳腺 X 线检查,必要时联合乳腺增强MRI。

药物预防

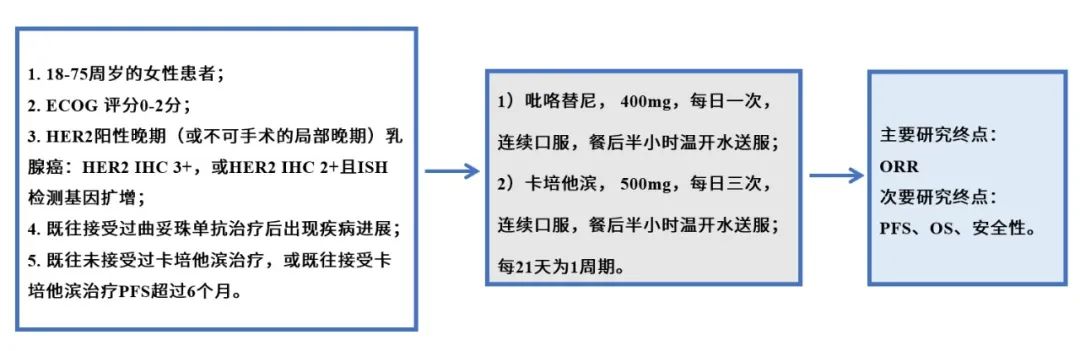

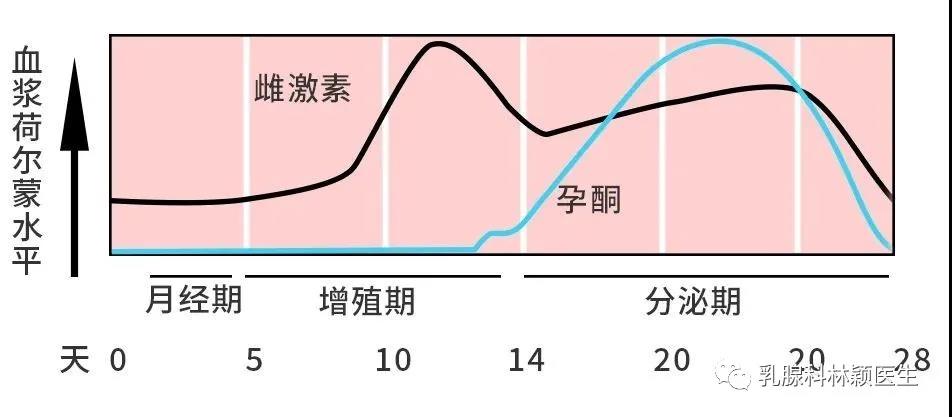

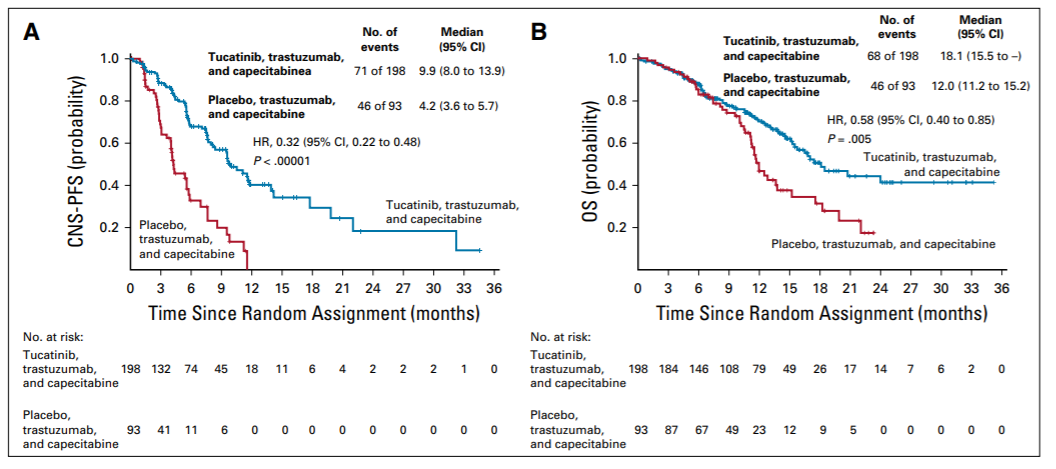

有研究显示,Tamoxifen/ target=_blank class=infotextkey>他莫昔芬、阿那曲唑、依西美坦这样的内分泌药物,可降低乳腺癌高风险人群(如非典型导管增生、小叶原位癌、导管原位癌、BRCA2致病突变)后续进展为浸润性癌的发病风险,用药方案可参考下图[2],具体的方案请与您的主管医生沟通。

拓展

非典型增生与原位癌的区别

因为非典型导管增生的细胞形态与低级别导管原位癌(恶性程度最小的乳腺癌)细胞很相似,国际指南以病变范围来区分两者。

非典型导管增生,病变最大径<2mm

低级别导管原位癌,病变范围≥2mm

非典型增生的分级

病理报告后,可能会发现:有的报告会将自己的非典型增生划分为轻度、中度和重度,而有的仅仅写着“非典型增生”这是不是医生偷懒

首先需要说明的是:在最新的国际指南——第五版WHO乳腺肿瘤分类[1]中,并未明确将乳腺非典型增生划分分级。也就是说,对于乳腺不典型增生,目前没有统一的分级标准。

简而言之

对非典型增生不划分分级是符合国际指南规范的。

总 结

1. 乳腺非典型增生不是“癌”,但与乳腺癌的发生密切相关,属于乳腺癌的“癌前病变”,应引起重视

2. 发现乳腺非典型增生,建议手术切除,每 6 ~ 12 个月随访一次,可以在医生的指导下服用内分泌药物以降低乳腺癌发病风险。

3. 对非典型增生不划分分级是符合国际指南规范的,如果您的病理报告中出现轻、中及重度分级,建议统一按国际指南的“非典型增生”干预处理及随访。

参考文献